本期发布:

大国工匠魂 铸就“先锋号”

有这样一群人,他们兢兢业业、默默无闻,却排除万难、书写不凡;有这样一支队伍,他们脚踏实地、鲜为人知,却来之能战、战之必胜。他们用匠心匠行铸就大国工匠魂,精心打造了神奇的空中长河;他们用正风正气树立集体正能量,奋力登上了“全国工人先锋号”。第二分局南水北调沙河渡槽工程Ⅰ标项目部被中华全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉称号。

南北长渠跨千里,连绵碧水济万民。这不仅是一个跨越世纪的长久夙愿、一个震惊世界的伟大构想,更是一件造福子孙的豪迈壮举、一项利国利民的千秋伟业。这项工程既承载着无数老百姓的梦想和期盼,也凝聚着千万水电人的汗水与智慧。作为南水北调中线工程中重点卡控项目的沙河渡槽Ⅰ标段,要将这一伟大的梦想变为现实,就必须拿出高原水电人的“五个特别”精神,充分发挥“水电铁军”能吃苦、能战斗的优良传统,团结拼搏、锐意进取,在豫西大地上写下一篇篇气势恢弘的不朽书卷。

攻坚克难

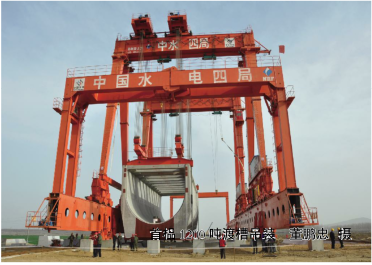

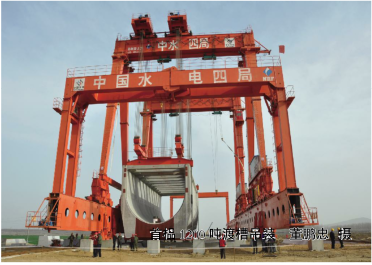

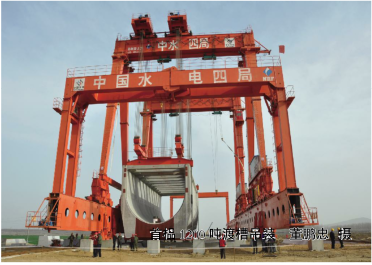

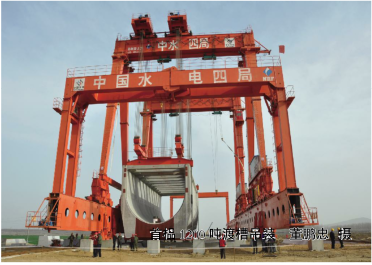

数字诠释速度

2009年12月,公司中标南水北调中线一期工程总干渠沙河南-黄河南段的沙河渡槽工程第一标段。该工程位于河南省平顶山市,总长5004米,主体工程项目包括渠道工程、沙河梁式渡槽、大浪河梁式渡槽以及倒虹吸排水工程、部分机电设备采购、全部设备安装、金属结构设备安装、通信管道采购及敷设。沙河渡槽单槽重量1200吨、U形结构槽身最大高度9.6米、大跨度薄壁双向预应力结构的槽身空间复杂,被称作“世界第一渡槽”。

时间紧、任务重、要求高、责任大,这注定又是一场与时间赛跑的决战工程。12月30日,南水北调中线干线沙河渡槽段工程开工仪式在Ⅰ标段工地举行。为确保工程进度,公司、分局领导在元旦假期紧急召开会议部署前期筹建事宜。他们白天进行项目驻地选址、安装边界桩、对接图纸,晚上研究如何将228个宽9.3米、高9.2米、跨29.96米、重1200吨、最薄处只有35厘米的U形槽片进行连接,并按时完成在沙河和大郎河上的架设;工作日调兵遣将,休息日组织机械设备进场。

虽然摆在大家面前的是一道世界性难题,但时任分局副局长兼项目经理的金俊表示一定要制服这个“拦路虎”。他凭借着自己曾成功驾驭多个金属结构制作、大型设备安装起吊任务的娴熟技术和三十多年的施工经验,结合公司在中线京石段漕河渡槽现浇施工和京沪高铁箱梁预制的特点,对施工方案进行了反复论证。经过对设备自身安全、运行质量及安装难度的综合评估,他决定先给提槽机“瘦身”。有了第一次的成功,技术人员的创新热情更加饱满,随之而来的是一个个创意的迸发,一个个大胆的设想,一步步幻化成现实。经历了无数日夜的不懈努力,制槽场、提运架设备、基础承台终于似雨后春笋般出现在了广阔的沙河两岸。提槽机提起的是技术创新,运槽车运送的是改革动力,设备的成功研发及使用第一次填补了中国水利工程施工的空白。项目部以快节奏和高效率完成了一个又一个重要节点目标:

2010年12月4日,首榀渡槽成功预制;

2011年3月15日,首榀渡槽成功架设;

2012年3月23日,制槽月生产首次突破11榀;

2012年4月2日,运槽车、架槽机首次成功转线;

2012年11月22日,沙河段188榀渡槽预制全部完成;

2012年12月31日,沙河段188榀渡槽架设全部完成;

2013年3月13日,大郎河首榀渡槽成功预制;

2013年7月20日,大郎河40榀渡槽预制全部完成;

2013年8月20日,大郎河40榀渡槽架设全部完成,沙河渡槽全线贯通;

2014年12月12日,工程正式投入试运行。严控质量缔造精品工程安全是工程建设的生命线,质量是企业发展的试金石。越是提升施工速度,就越是要把安全和质量放在第一位。南水北调办公室先后成立了飞检大队等多个质检部门,制定严厉的奖惩措施,对沿线工程实行不定期、不定时、不定点的质量检查。为配合上级工作、保证工程施工质量、争创优质精品工程,项目部结合南水北调办下发的《工程质量控制办法》,制定了多项行之有效的制度。通过改进施工工艺、创建样板工程等活动,逐步将质量控制和安全责任落实到了工程建设中,实现了质量管理的常态化。

比如,如何保证重达1200吨、高7.4米、宽7.2米、最薄处只有35厘米的大体积混凝土预制件既不产生裂缝又过水不漏,是摆在沙河渡槽项目部员工面前的一个难题。经过苦苦求索,技术人员发现混凝土的温度控制和养护方式是否得当直接关系着其是否会产生裂缝。为确保工程质量绝对达标,项目部在温控方面采取了“夏季吃冰棍、冬日穿棉袄”的做法。即夏季在混凝土拌合时加入冰块降低拌合水温,冬日采用热水拌合、提高混凝土温度、覆盖棉布等措施,保证拌合完成的混凝土温度满足设计和规范要求。又比如,渡槽结构为U型,若模具采用外模和内模一次浇筑成型不仅会给混凝土振捣带来很大困难,而且浇筑成型的槽体过水断面也会出现气泡,严重影响施工质量、增加处理成本。为解决这一问题,项目部员工开动脑筋、集思广益,经过多次试验,采用在内侧U型圆弧段粘贴吸水模板布的方法解决了气泡问题,使槽体的预制质量大大提高,极大降低了后期对该部位的处理费用。

在狠抓质量的同时,项目部更加注重科技创新,不断发掘并推广先进的施工工艺。比如,梁式渡槽采用工厂化预制,单槽使用钢筋量就达到了70多吨。若是再按照设计图纸在制槽模具内一根一根完成绑扎,工程势必不能如期完工。怎么办?有人说加大投资、增加人力物力,有人说增加制槽模具数量⋯⋯就在大家众说纷纭的时候,一个声音让所有人都安静了。“能不能在外面绑扎好,然后利用设备吊到模具内,这样钢筋绑扎就不占用渡槽预制的直线工期了”。通过研究和计算,技术人员设计出一套钢筋绑扎模板的方案。模具采用槽钢和边角钢制作,并按照设计钢筋间距,在角钢上设置卡槽,使用模具绑扎完成的钢筋横平竖直、间距均匀,大大提高了施工质量。模具成本低廉、使用灵活、可拆卸、可循环利用等优点很快得到了上级单位的认可,迅速在南水北调中线工程全线推广应用。这一创新做法不仅缩短了工期、创造了较好的社会效益,也为今后同类工程的施工积累了宝贵的经验。

2012年,项目部被授予“青海省优秀质量管理小组”称号;“沙河特大型渡槽预制混凝土施工”项目获公司科技进步特等奖;“自平衡法在沙河渡槽大吨位桩基检测中的应用”项目获公司科技进步三等奖;项目部自主研发设计的“梁式渡槽钢筋绑扎模具”和“钢筋笼整体吊装吊具”两项技术成果均获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。

以人为本

彰显央企风范

沙河预制渡槽是展现公司实力和良好信誉的标杆项目。为彰显中国电建的风范,项目部始终坚持“建设一项工程、造福一方群众、打造一张名片、留下一片美誉”的原则,积极为当地群众办好事、办实事。2013年6月,数日的暴雨给项目部周边村子里71名小学生上学造成了困难。为了让孩子们能正常上课,项目部领导紧急商议,派出专人与学生所在乡镇、村委会和学校取得联系,由项目部租用一辆大型校车,每天负责接送71名学生上学放学。此举得到了南水北调河南直管局平顶山项目部、当地政府、学校师生和地方群众的高度认同和一致赞誉。除此之外,项目部还多次为当地群众解决出行、生活饮水、麦田灌溉和庄稼抢收等生产生活困难。

2011年底,英国BBC广播公司摄制组专程到项目工地进行航拍,其摄制的纪录片《改变地球的一代人》在CCTV-1魅力纪录栏目专题播出,集中展示了“世界第一大渡槽”的施工过程;2012年5月,由国内多家知名媒体组成的中央电视台网络媒体“走转改”记者团到工地进行拍摄,《经济日报》、中国经济网、新华网、人民网等多家媒体也进行了专题报道;同年10月份,中央电视台再次到工地现场进行拍摄,并在CCTV-7和CCTV-10黄金时段播出,进一步扩大了中国电建的品牌影响力;2013年7月,新华社等多家媒体到现场实地拍摄了渡槽预制和架设场景,对现场管理和施工人员做了深入采访并通稿刊登,随后各级各类媒体也对该通稿进行了转载。项目部的高标准管理和高效率施工得到了社会各界的一致认可,为公司在南水北调项目中树立了良好形象、赢得了高度信誉,充分展现了水电建设者的时代风采,提升了中国电建的品牌价值。

为承诺而战、为荣誉而战、为使命而战。四年砥砺风雨,今朝终见彩虹。第二分局沙河渡槽项目部全体员工不辱使命,出色完成了此次施工任务。他们用双手创造成绩,将辉煌定格在中原沃土上;他们用汗水铸就精品,将风采书写在祖国大地上。今天,在公司“一体两翼+增长极”顶层设计的指引下,分局正行进在“自强不息、勇于超越”的大路上,以实干的工匠精神强化项目管理提质增效,不断创造出新的、不凡的业绩。

南北长渠跨千里,连绵碧水济万民。这不仅是一个跨越世纪的长久夙愿、一个震惊世界的伟大构想,更是一件造福子孙的豪迈壮举、一项利国利民的千秋伟业。这项工程既承载着无数老百姓的梦想和期盼,也凝聚着千万水电人的汗水与智慧。作为南水北调中线工程中重点卡控项目的沙河渡槽Ⅰ标段,要将这一伟大的梦想变为现实,就必须拿出高原水电人的“五个特别”精神,充分发挥“水电铁军”能吃苦、能战斗的优良传统,团结拼搏、锐意进取,在豫西大地上写下一篇篇气势恢弘的不朽书卷。

攻坚克难

数字诠释速度

2009年12月,公司中标南水北调中线一期工程总干渠沙河南-黄河南段的沙河渡槽工程第一标段。该工程位于河南省平顶山市,总长5004米,主体工程项目包括渠道工程、沙河梁式渡槽、大浪河梁式渡槽以及倒虹吸排水工程、部分机电设备采购、全部设备安装、金属结构设备安装、通信管道采购及敷设。沙河渡槽单槽重量1200吨、U形结构槽身最大高度9.6米、大跨度薄壁双向预应力结构的槽身空间复杂,被称作“世界第一渡槽”。

时间紧、任务重、要求高、责任大,这注定又是一场与时间赛跑的决战工程。12月30日,南水北调中线干线沙河渡槽段工程开工仪式在Ⅰ标段工地举行。为确保工程进度,公司、分局领导在元旦假期紧急召开会议部署前期筹建事宜。他们白天进行项目驻地选址、安装边界桩、对接图纸,晚上研究如何将228个宽9.3米、高9.2米、跨29.96米、重1200吨、最薄处只有35厘米的U形槽片进行连接,并按时完成在沙河和大郎河上的架设;工作日调兵遣将,休息日组织机械设备进场。

虽然摆在大家面前的是一道世界性难题,但时任分局副局长兼项目经理的金俊表示一定要制服这个“拦路虎”。他凭借着自己曾成功驾驭多个金属结构制作、大型设备安装起吊任务的娴熟技术和三十多年的施工经验,结合公司在中线京石段漕河渡槽现浇施工和京沪高铁箱梁预制的特点,对施工方案进行了反复论证。经过对设备自身安全、运行质量及安装难度的综合评估,他决定先给提槽机“瘦身”。有了第一次的成功,技术人员的创新热情更加饱满,随之而来的是一个个创意的迸发,一个个大胆的设想,一步步幻化成现实。经历了无数日夜的不懈努力,制槽场、提运架设备、基础承台终于似雨后春笋般出现在了广阔的沙河两岸。提槽机提起的是技术创新,运槽车运送的是改革动力,设备的成功研发及使用第一次填补了中国水利工程施工的空白。项目部以快节奏和高效率完成了一个又一个重要节点目标:

2010年12月4日,首榀渡槽成功预制;

2011年3月15日,首榀渡槽成功架设;

2012年3月23日,制槽月生产首次突破11榀;

2012年4月2日,运槽车、架槽机首次成功转线;

2012年11月22日,沙河段188榀渡槽预制全部完成;

2012年12月31日,沙河段188榀渡槽架设全部完成;

2013年3月13日,大郎河首榀渡槽成功预制;

2013年7月20日,大郎河40榀渡槽预制全部完成;

2013年8月20日,大郎河40榀渡槽架设全部完成,沙河渡槽全线贯通;

2014年12月12日,工程正式投入试运行。严控质量缔造精品工程安全是工程建设的生命线,质量是企业发展的试金石。越是提升施工速度,就越是要把安全和质量放在第一位。南水北调办公室先后成立了飞检大队等多个质检部门,制定严厉的奖惩措施,对沿线工程实行不定期、不定时、不定点的质量检查。为配合上级工作、保证工程施工质量、争创优质精品工程,项目部结合南水北调办下发的《工程质量控制办法》,制定了多项行之有效的制度。通过改进施工工艺、创建样板工程等活动,逐步将质量控制和安全责任落实到了工程建设中,实现了质量管理的常态化。

比如,如何保证重达1200吨、高7.4米、宽7.2米、最薄处只有35厘米的大体积混凝土预制件既不产生裂缝又过水不漏,是摆在沙河渡槽项目部员工面前的一个难题。经过苦苦求索,技术人员发现混凝土的温度控制和养护方式是否得当直接关系着其是否会产生裂缝。为确保工程质量绝对达标,项目部在温控方面采取了“夏季吃冰棍、冬日穿棉袄”的做法。即夏季在混凝土拌合时加入冰块降低拌合水温,冬日采用热水拌合、提高混凝土温度、覆盖棉布等措施,保证拌合完成的混凝土温度满足设计和规范要求。又比如,渡槽结构为U型,若模具采用外模和内模一次浇筑成型不仅会给混凝土振捣带来很大困难,而且浇筑成型的槽体过水断面也会出现气泡,严重影响施工质量、增加处理成本。为解决这一问题,项目部员工开动脑筋、集思广益,经过多次试验,采用在内侧U型圆弧段粘贴吸水模板布的方法解决了气泡问题,使槽体的预制质量大大提高,极大降低了后期对该部位的处理费用。

在狠抓质量的同时,项目部更加注重科技创新,不断发掘并推广先进的施工工艺。比如,梁式渡槽采用工厂化预制,单槽使用钢筋量就达到了70多吨。若是再按照设计图纸在制槽模具内一根一根完成绑扎,工程势必不能如期完工。怎么办?有人说加大投资、增加人力物力,有人说增加制槽模具数量⋯⋯就在大家众说纷纭的时候,一个声音让所有人都安静了。“能不能在外面绑扎好,然后利用设备吊到模具内,这样钢筋绑扎就不占用渡槽预制的直线工期了”。通过研究和计算,技术人员设计出一套钢筋绑扎模板的方案。模具采用槽钢和边角钢制作,并按照设计钢筋间距,在角钢上设置卡槽,使用模具绑扎完成的钢筋横平竖直、间距均匀,大大提高了施工质量。模具成本低廉、使用灵活、可拆卸、可循环利用等优点很快得到了上级单位的认可,迅速在南水北调中线工程全线推广应用。这一创新做法不仅缩短了工期、创造了较好的社会效益,也为今后同类工程的施工积累了宝贵的经验。

2012年,项目部被授予“青海省优秀质量管理小组”称号;“沙河特大型渡槽预制混凝土施工”项目获公司科技进步特等奖;“自平衡法在沙河渡槽大吨位桩基检测中的应用”项目获公司科技进步三等奖;项目部自主研发设计的“梁式渡槽钢筋绑扎模具”和“钢筋笼整体吊装吊具”两项技术成果均获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。

以人为本

彰显央企风范

沙河预制渡槽是展现公司实力和良好信誉的标杆项目。为彰显中国电建的风范,项目部始终坚持“建设一项工程、造福一方群众、打造一张名片、留下一片美誉”的原则,积极为当地群众办好事、办实事。2013年6月,数日的暴雨给项目部周边村子里71名小学生上学造成了困难。为了让孩子们能正常上课,项目部领导紧急商议,派出专人与学生所在乡镇、村委会和学校取得联系,由项目部租用一辆大型校车,每天负责接送71名学生上学放学。此举得到了南水北调河南直管局平顶山项目部、当地政府、学校师生和地方群众的高度认同和一致赞誉。除此之外,项目部还多次为当地群众解决出行、生活饮水、麦田灌溉和庄稼抢收等生产生活困难。

2011年底,英国BBC广播公司摄制组专程到项目工地进行航拍,其摄制的纪录片《改变地球的一代人》在CCTV-1魅力纪录栏目专题播出,集中展示了“世界第一大渡槽”的施工过程;2012年5月,由国内多家知名媒体组成的中央电视台网络媒体“走转改”记者团到工地进行拍摄,《经济日报》、中国经济网、新华网、人民网等多家媒体也进行了专题报道;同年10月份,中央电视台再次到工地现场进行拍摄,并在CCTV-7和CCTV-10黄金时段播出,进一步扩大了中国电建的品牌影响力;2013年7月,新华社等多家媒体到现场实地拍摄了渡槽预制和架设场景,对现场管理和施工人员做了深入采访并通稿刊登,随后各级各类媒体也对该通稿进行了转载。项目部的高标准管理和高效率施工得到了社会各界的一致认可,为公司在南水北调项目中树立了良好形象、赢得了高度信誉,充分展现了水电建设者的时代风采,提升了中国电建的品牌价值。

为承诺而战、为荣誉而战、为使命而战。四年砥砺风雨,今朝终见彩虹。第二分局沙河渡槽项目部全体员工不辱使命,出色完成了此次施工任务。他们用双手创造成绩,将辉煌定格在中原沃土上;他们用汗水铸就精品,将风采书写在祖国大地上。今天,在公司“一体两翼+增长极”顶层设计的指引下,分局正行进在“自强不息、勇于超越”的大路上,以实干的工匠精神强化项目管理提质增效,不断创造出新的、不凡的业绩。